Der Zentralrat der Konfessionsfreien hat vor Politikern in Berlin für eine säkulare Politik geworben. Es gab Zustimmung, aber auch Skepsis. Aber die Botschaft ist angekommen.

Wo Politiker sind, da sind auch Lobbyisten. Sie wollen Einfluss nehmen in ihrem Sinne, stellen aber auch ihren Sachverstand zur Verfügung, um die gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes zu informieren und von ihrem Anliegen zu überzeugen. Die Abgeordneten werden denn auch Tag für Tag, Abend für Abend von Interessenverbänden eingeladen. Das machen Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und auch die Kirchen so. Und nun erstmals auch ein Verband, der mit seinem Anliegen für eine religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates eintritt: Der Zentralrat der Konfessionsfreien hatte zum „Parlamentarischen Abend“ unter dem Titel „Säkulare Politik mit Schwarz-Rot“ eingeladen. In den Kaisersaal der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin kamen etwa 150 Gäste aus Politik, Medien, Wissenschaft und Kultur. Darunter auch die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten Kathrin Michel (Sprecherin für Säkularität und Humanismus in der SPD-Fraktion) und Carmen Wegge (Co-Bundessprecherin des SPD-Arbeitskreises Säkularität und Humanismus und rechtspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion). Für die CDU war Norbert Altenkamp dabei. Er ist religionspolitischer Sprecher der Unionsfraktion.

Die Argumente für einen säkular neutralen Staat

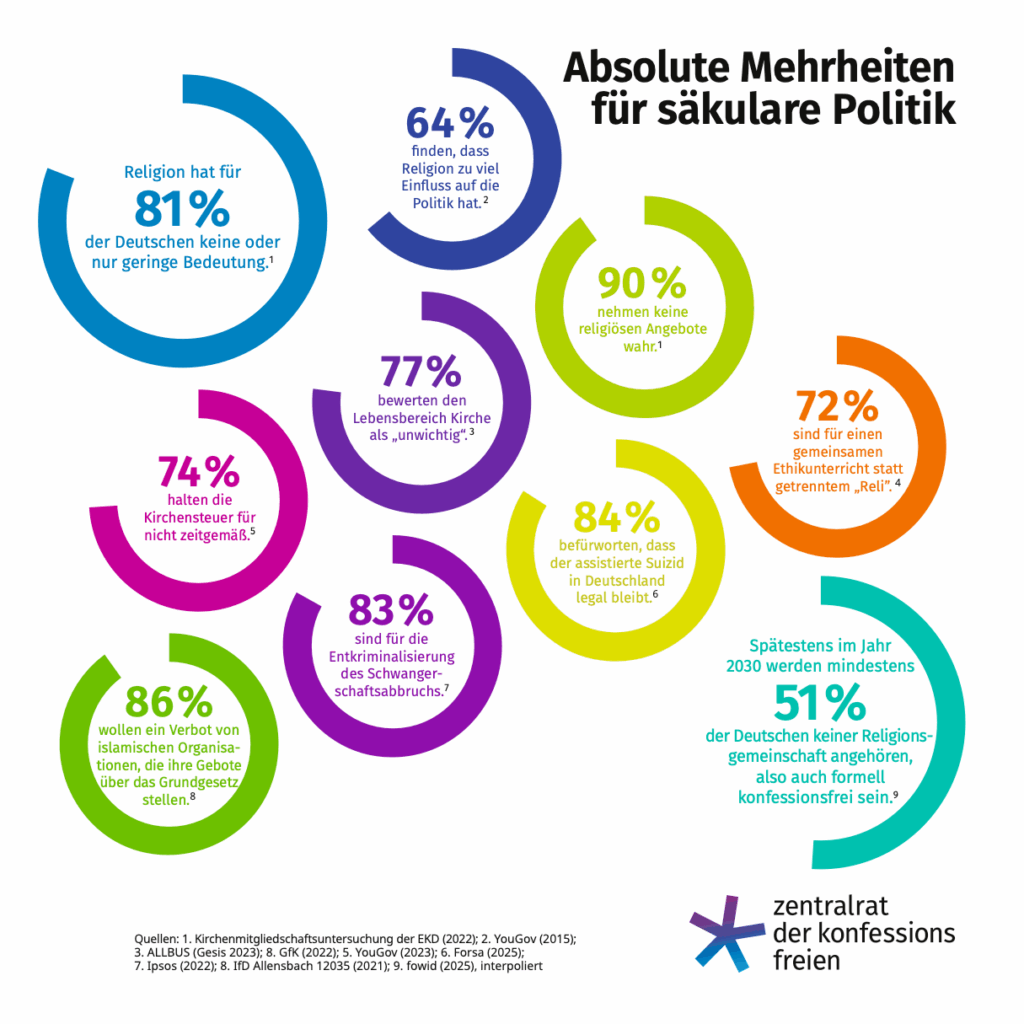

Philipp Möller, Vorsitzender des Zentralrats der Konfessionsfreien, machte in einer eindringlichen Rede klar, worum es geht. Nämlich um ein zentrales Verfassungsprinzip – die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates, zu der sich die Verfassung zwar bekenne, die aber alles andere als Realität sei. Dabei gebe es in Deutschland absolute Mehrheiten für säkulare Politik. Möller zitierte aus Umfragen und Studien: So hielten beispielsweise 74 Prozent der Deutschen die Kirchensteuer für nicht mehr zeitgemäß. Und: 86 Prozent der Bevölkerung fänden, dass islamische Organisationen, die ihre eigenen Gebote über das Grundgesetz stellen, verboten werden sollten.

Oder das Thema Religionsunterricht, der bislang in Deutschland getrennt nach religiösen Bekenntnissen durchgeführt wird: 72 Prozent der Deutschen würden diesen durch einen gemeinsamen Ethik-Unterricht ersetzen wollen. Möller sagt: „Religion, das dürfte wohl klar sein, eignet sich schon lange nicht mehr als gesellschaftlicher Kitt. Säkularität hingegen, also das Bekenntnis zum bekenntnisfreien Staat, kann ein verbindendes Element in unserer pluralen Gesellschaft sein.“

Im Zusammenhang mit islamistischen Hochschulgruppen, die geschlechtergetrennte Veranstaltungen an Deutschen Universitäten durchgeführt haben, habe Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Juli gesagt, dass Deutschland ein laizistischer Staat ist: dass wir hier eine strikte Trennung von Staat und Kirche haben. So deutlich sei noch kein deutscher Bundeskanzler geworden. Möller dazu: „Er hat die strikte Trennung von Staat und Kirche als eine Selbstverständlichkeit benannt. Die es zwar nicht gibt, die es aber geben sollte.“ Dass wir weit davon entfernt sind, begründete Möller in seiner leidenschaftlichen Rede so:

„Wie wollen wir ernsthaft behaupten, in Deutschland seien Staat und Kirche strikt voneinander getrennt, wenn der Austritt aus einer Religionsgemeinschaft vor einer staatlichen Behörde erklärt werden muss? Wenn der Staat die Kirchensteuer nicht nur über die Finanzämter einzieht, sondern auch zu fast 40 Prozent mit allgemeinen Steuergeldern subventioniert und dabei fast 5 Milliarden Euro pro Jahr ausgibt – aus allgemeinen Steuergeldern. Allein das ist etwa das Achtfache der heiß diskutierten Staatsleistungen.

Wie können wir von einer strikten Trennung von Staat und Kirche sprechen, wenn an staatlichen Schulen ein Religionsunterricht erteilt wird, der nicht integriert, sondern separiert, nämlich nach dem Glauben der Eltern. Und der keine Erkenntnisse vermittelt, wie in Schulen sonst üblich, sondern religiöse Bekenntnisse – ?

Wie wollen wir ernsthaft von Trennung sprechen, wenn Religionsgemeinschaften eigene Arbeitsrechte haben, mit denen sie Schwule und Lesben ebenso fristlos kündigen können wie Wiederverheiratete und Kirchenaustreter? Eigene Arbeitsrechte, mit denen sie Schwangerschaftsabbrüche in ihren Einrichtungen pauschal verbieten können.

Wie wollen wir von einer Trennung sprechen, wenn in politischen Reden und im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer wieder die Caritas-Legende wiederholt wird, nach der die Kirchen so viel Gutes tun? Ja! Dabei wird aber verschwiegen, dass sie all das Gute bei Caritas oder Diakonie nur tun können, weil es von der Öffentlichkeit bezahlt wird – also von uns allen!“

Forderung: Abbau von Kirchenprivilegien

Und Möller stellt die Kernfrage, über die sich auch die Politiker über kurz oder lang klar werden müssen: „Wie will Deutschland die grundgesetzlich garantierte Gleichstellung der Religionsgemeinschaften herstellen? Will die Politik die Privilegien aller Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften so lange anheben, bis sie mit den Kirchen gleichgestellt sind? Oder will sie andersherum die Kirchen mit dem Rest der Gesellschaft gleichstellen, also die Kirchenprivilegien nach und nach abbauen?“

Für Möller selbst ist die Antwort klar: Abbau der Kirchenprivilegien. Dieser säkulare Weg schone auch die überlasteten Haushalte, „denn die Subventionen für Religionsgemeinschaften fließen nur zu etwa 10 Prozent in soziale Dienste und zu 90 Prozent in religiöse Angebote, die von über 90 Prozent der Gesellschaft nicht mehr wahrgenommen werden“.

Was der Verfassungsrechtler sagt

Weniger flammend, dafür aber mit verfassungsrechtlicher Expertise unterlegt, schlägt Horst Dreier an diesem Abend in die gleiche Kerbe. Der Jurist, Rechtsphilosoph und Autor („Staat ohne Gott“) betont, dass es nach dem Grundgesetz in Deutschland ausdrücklich keine Staatskirche gebe. Dreier sagt: „Lange Zeit bedeutete Religionsfreiheit in Deutschland faktisch kaum mehr als Bikonfessionalität: Es herrschten zwischen den beiden großen Konfessionen und dem Staat klare übersichtliche Verhältnisse. Noch Mitte der 1960er Jahre gehörten rund 95 Prozent den beiden großen Kirchen an.“

Das habe sich entscheidend geändert. Spürbar seien frühere soziale wie kulturelle Selbstverständlichkeiten weggebrochen, entsprechend scharf zeigten sich Konfliktfelder zwischen den Anhängern verschiedenster Glaubensrichtungen. Und dazwischen stehe der Staat, der Grenzen setze. Wie etwa bei den Themen Kopftuch von Lehrerinnen, Verbot des Schächtens, Teilnahme am Sportunterricht, Kreuze in Klassenzimmern, Gerichts- oder Amtsgebäuden … Friedliche Koexistenz, so Dreier, könne nur gelingen, wenn der Staat selbst in Glaubens- und Weltanschauungsfragen Neutralität bewahre. „Beachtung des staatlichen Neutralitätsgebots erscheint heute wichtiger denn je.“

Warnung vor Islamverbänden

In einer sich an die Reden anschließenden Podiumsdiskussion wird Ali Ertan Toprak deutlich. Er ist nicht nur Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde Deutschland, sondern auch CDU-Mitglied: In Deutschland gebe es eine „religionsfreundliche Säkularität“. Doch ohne eine echte Säkularität könne eine multiethnische Gesellschaft nicht funktionieren. Er selbst sei sechs Jahre lang Beteiligter der deutschen Islamkonferenz gewesen, habe dort die Aleviten vertreten. Doch dieser Dialogprozess sei nicht fruchtbar gewesen, der deutsche Staat sei Schritt für Schritt zurückgetreten. Der Dialog sei mit den Vertretern des politischen Islams geführt worden. „Dabei sind über 80 Prozent gar nicht in den Islamverbänden organisiert. All diese Menschen seien ausgeschlossen worden. „Für säkulare und liberale Menschen aus muslimischen Ländern ist es eine Horrorvorstellung, wenn diese Islamverbände irgendwann die gleichen Rechte bekämen wie die Kirchen.“

Während die SPD-Politikerin Carmen Wegge sich schon in ihrem bisherigen Engagement für den säkularen Weg engagiert hat, zeigt sich ihre Parteikollegin Kathrin Michel noch eher bedächtig und zurückhaltend. Immerhin setzte sie schon dadurch ein Zeichen, dass sie die Schirmherrschaft für den Parlamentarischen Abend übernahm. Die Sprecherin für Säkularität und Humanismus in der SPD-Bundestagsfraktion sieht sich als Brückenbauerin, wenn sie sagt: „Säkularität heißt nicht Abgrenzung, sie heißt Freiheit und Vielfalt für alle.“ Michel spricht ethische Fragen an: Organspende, Suizidhilfe, Reproduktionsmedizin. Hier dürfe die Politik nicht Partei für eine Weltanschauung ergreifen. Die Politik müsse Bedingungen schaffen, die die Selbstbestimmung respektieren und pluralistische Debatten möglich machten. (Der hpd hat bereits in der vergangenen Woche ein Interview mit Kathrin Michel veröffentlicht.)

Die Sicht des religionspolitischen Sprechers der Union

Norbert Altenkamp, religionspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, stellte sich durchaus entschlossen und kämpferisch der Mehrheitsmeinung im Saal für mehr Säkularität entgegen. Und argumentierte dabei – wie Möller – mit Prozentzahlen. Während Möller mit seinen Zahlen die Stimmung in der Bevölkerung für mehr Säkularität nachgezeichnet hatte, hielt Altenkamp ihm entgegen: Die gewählten Abgeordneten der schwarz-roten Koalition seien in ihrer großen Mehrheit christlicher Weltanschauung. 80 Prozent der Unionsfraktion seien katholisch oder protestantisch. Bei der SPD seien es 44 Prozent. In der schwarz-roten Koalition gebe es damit einen Konfessionsanteil von 67 Prozent. Also eine deutlich höhere Zahl als die 45 Prozent der Bevölkerung, die noch Mitglied in einer der christlichen Kirchen sind.

Altenkamps Folgerung daraus: Veränderungsprozesse bildeten sich derzeit nicht in politischen Mehrheiten ab. Veränderungen dürften daher nicht disruptiv erfolgen. Er sagt: „Ich bin meinem Bekenntnis verbunden. Ich weiß natürlich, dass sich Dinge in der Zukunft ändern. Aber Menschen leben nun mal auch von Identitäten.“

Offenbar kommt Altenkamp nicht ins Grübeln, wenn er die Konfessionsgebundenheit der Abgeordneten über die ganz anderen zahlenmäßigen Verhältnisse ihrer Wählerinnen und Wähler stellt. Möller fragt den CDU-Mann: „Wenn es darum geht: Privilegien für den Islam aufbauen, bis sie mit den christlichen Kirchen gleichberechtigt sind, oder Kirchenprivilegien abbauen – wofür würden Sie sich entscheiden?“ Altenkamp weicht zunächst aus. Als es später um einen Teilaspekt dieses Problems geht, nämlich um die Frage, ob es weiterhin einen inhaltlich von den Religionsgemeinschaften bestimmten Religionsunterricht geben soll, wird er jedoch deutlich: „Meine Einstellung ist, dass ich nicht bereit bin, auf einen Religionsunterricht für meine Kinder zu verzichten, nur weil ich Angst vor dem Islam habe nach dem Motto: Gib doch endlich deinen Widerstand auf, weil die Türken vor Wien stehen.“ Möller kontert, der Islam stehe nicht vor Wien, sondern in Neukölln und fügt hinzu: „Wo ist das Problem, Schulen als Räume der weltanschaulichen Neutralität zu behandeln? Ohne dass durch die Hintertür Religionsgemeinschaften da hereinkommen und ihre Überzeugungen als bestehende Wahrheiten darstellen können?“

Das letzte Wort an diesem Abend hat Ingrid Matthäus-Maier. Die soeben 80 Jahre alt gewordene SPD-Politikerin und Streiterin für säkulare Ideen meldet sich aus dem Publikum zu Wort und zieht zunächst eine bittere Bilanz. Die alte Ampel-Koalition sei in Fragen wie der Abschaffung des kirchlichen Arbeitsrechts oder der Liberalisierung des Abtreibungsrechts nicht vorangekommen. Und der CDU-Mann Altenkamp habe ja recht deutlich gesagt: Ihr werdet es wieder nicht schaffen. Doch engagiert wie eh und je ruft sie in den Kaisersaal: „Wir werden weiter kämpfen müssen.“

Dieser Artikel von Peter Kurz erschien am 15. September auf hpd.de

Die „absoluten Mehrheiten für säkulare Politik” auf einen Blick: